二十五岁的李薇薇怎么也没想过,未来的自己能被写进一本书里,更没想到,从毕业之初偶然接触乡村支教到现在,这件事她坚持了十二年。9月12日,新书《育人遇自己:一场大山里的教育接力》发布,该书记录了近十五年来包括李薇薇在内的多名乡村支教老师的支教故事和生活点滴,作者张述说:“这本书所记录的瞬间,希望能够成为鼓舞年轻人走进乡村、支持乡村教育的窗口。”

9月12日,乡村支教的老师们坐在一起分享各自的经历。受访者供图

选择投身乡村教育的年轻人

“人生何必匆忙。”李薇薇是2011年接触乡村支教的,那时候的她刚毕业,出于换种生活状态的想法,她选择参与美丽中国乡村支教项目活动,到云南的一所乡村中学教书。

李薇薇毕业于药学专业,更多时候要与化学仪器打交道,从毕业生到支教老师,她的心态随着身份的转变而转变。她说:“我是一名理科生,但在支教最初的那两年里,我渐渐从一个比较理性的人,变成一个比较感性的人。”

李薇薇为乡村学生们教授物理和化学。受访者供图

这种变化始于乡村的环境和人。在毕业之初,李薇薇选择走进乡村,在与乡村学校、乡村孩子的接触和相处中,她渐渐被打动,她说:“到乡村支教是一件能让内心渐渐丰盈起来的事情。”

李薇薇总是以一头利落的短发示人,格子衬衫和牛仔裤,是她在课堂上的固定形象。“我为孩子们教授物理和化学课,这是一门严肃但有趣的课程,我会尽可能地创造条件把实验活动加入我的课程里。”

选择的开始,或许出于偶然,而选择之后,少有人后悔。乡村支教这件事,让人到了八十岁回忆起来还会笑。

2021年,罗正清完成了在剑桥大学的硕士学位攻读,从遥远的东半球飞回祖国,后便成了云南省云县大寨完小里的英语老师。两年支教时光,她把羞于张口说英语的孩子们,教成了敢说英语、爱说英语的学生。

9月12日,罗正清在新书发布会上分享自己的支教故事。受访者供图

名校毕业,给了罗正清许多光环,可她却说,最能带给自己成就感的,是在大寨完小支教的点滴回忆。罗正清说:“能为学生们准备一堂生动的课,能陪伴他们成长中的一小段时光,就足够快乐和幸福了。”

初到乡村里的小学,虽已做好心理准备,但是实际的教学环境和学生基础,还是让罗正清头疼不已。“最开始我的课上,学生们都不敢开口说英语,他们对于学英语这件事很自卑。所以我脑海里就只想干一件事,能让孩子们快乐地学英语。”

让课程变得有趣,罗正清花了不少心思。她自制了英语相关的实物教具,设置了奖励机制,邀请在英国的朋友与孩子们进行远程对话。在游戏和各种活动中,罗正清逐渐适应了在乡村学校授课的生活,也让英语真正走进乡村孩子们的心里。

“孩子们总会问我学英语有什么用,以前我会回答这门语言有利于高考以及读研,而现在我会说,因为学英语是一件有趣的事情,我们能够通过这门语言去看更加广阔的世界。”成为一名老师,是罗正清从十二岁开始就有的梦想,她说,“成为一名老师,在生命的轨迹里尽可能多地与人发生交集,我在付出爱的同时也在收获爱。”

参与到乡村学生的生活中去

张述在《育人遇自己:一场大山里的教育接力》这本书的后记中提到,理想中的教育是帮助每个人找到自我的过程,所谓教书育人,但实际上,育人应该永远排在教书之前。在乡村支教的过程中,老师们带给学生最重要的是关爱,他们不仅参与到教学课堂中,更是参与到每一位乡村学生的生活中去。

9月12日,新书作者张述分享自己的创作感悟。受访者供图

晚饭过后,夕阳洒在村庄的小巷上,直到天色渐暗,月亮高挂夜空,村庄平静又充实的一天又过去了。此时,一名小女孩已经坐在罗正清身边看了一整晚的书,她突然扭头,看着眼前的老师说:“Miss Luo,我觉得我是世界上最幸福的人,因为有你陪我看书。”

未经世事的纯洁和真诚,用稚嫩的声音敲打着罗正清,以至于她每每向外人分享起这个瞬间,都会忍不住哽咽落泪。“听她说完,我觉得我才是世界上最幸福的那个人。”

给予孩子们陪伴和爱,这是给所有支教老师们的额外命题,在一张张稚嫩的脸庞面前,到乡村里支教的年轻人们给出了自己的答案。

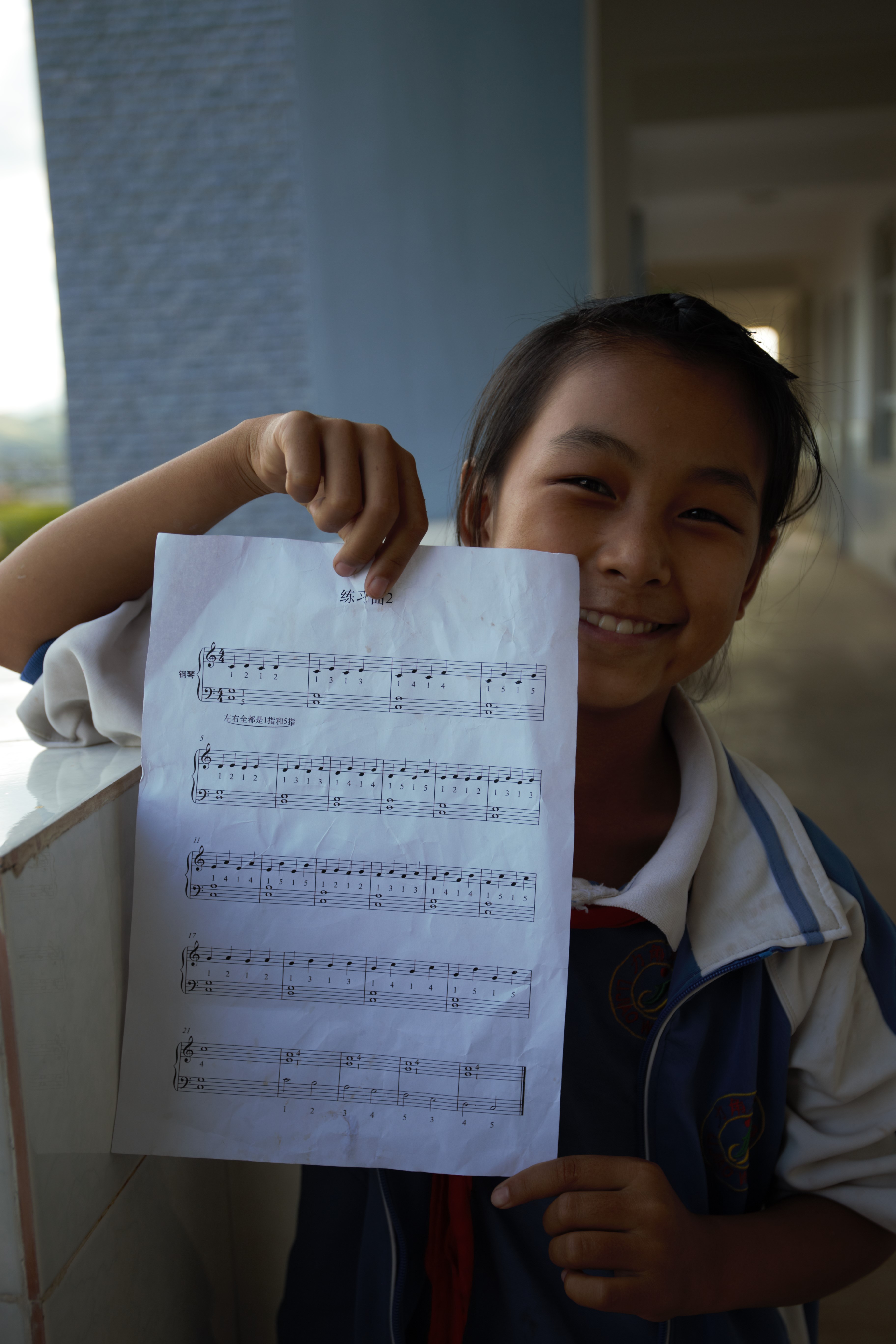

2020年,杨敬典到云南省宾川县力角镇的力角完小支教,成为当时全镇唯有的第四位音乐老师,为全校15个班超过670名学生上课。杨敬典来之前,在音乐课上放音乐是无奈之下的常规动作,但杨敬典不干,他说:“我希望让孩子们对音乐多些了解,而不只是停在听的层面。”

于是,杨敬典把识谱、学乐器搬进了自己的音乐课堂,并在校园内公开招募,组建了一支乡村乐团。

爱香是这个乐团里的钢琴手,祖父吹唢呐的背景,让她对学习乐器产生了浓厚的兴趣。“我觉得弹钢琴是一件很高贵的事情。”在大山里生长起来的孩子,是很难见到钢琴的,更别说穿着华丽的礼服,坐在钢琴前的那般优雅了。

带着憧憬,爱香在杨敬典的音乐课上尤其积极,而这份积极也引起了杨敬典的注意。他说:“爱香在音乐上很有天赋,也表现出对音乐的喜欢,所以我在课后会多关注她。”

课堂上的教学被杨敬典延伸到了生活中,2021年冬天,他带着爱香站上了北京钢琴比赛的舞台,爱香成为当晚比赛选手中的唯一一名来自农村的选手。“我希望我在课堂上偶然种下的对音乐的种子,能够带着孩子们走向更广阔的世界。”

爱香作为唯一一名农村地区选手登上了北京钢琴比赛的舞台。受访者供图

支持和爱,让乡村孩子们的才能有了被看见的可能,因为有了支教老师,所以有了一首又一首乡村小诗,有了一曲又一曲的乐队合奏。罗垚平是受惠于支教活动的学生,他说:“或许课堂上那些知识随着时间会变得模糊,但是老师和我们的相处以及生活的点滴,我们都能记得一清二楚。”

让支教的年轻人有获得感

两个四季,交叉着陪伴孩子们成长的每一个阶段。支教两年,是美丽中国乡村支教项目为有意向参与的年轻人划定的支教时长。

李薇薇说:“我们一直坚持做长期支教的原因,是希望能有一个较长的时间陪伴学生,互相产生影响,在这个过程中感受孩子们的变化,同时,两年可以支持支教老师之间的传帮带过程,实现人才的接力,为乡村持续补充优质的师资力量。”

云南、广西、甘肃、福建和广东,十二年里李薇薇走过五个省份的多所乡村小学,与孩子们打交道,身份也从一名支教老师,成长为美丽中国支教项目的首席运营官。

“刚开始我想的是,把支教的两年当成一段特别的人生经历,之后再继续回归到所谓社会生活的正轨中来。”可李薇薇一干就是12年。她说,“作为一线的支教老师,是在教育维度上去深耕,而转变为项目负责人之后,我需要更多维度去思考问题,听取当地政府部门的指导意见,在系统里去看教育现状和需求,还要成为支教老师们的后盾,比如培训或者生活支持,来支撑他们来完成这个事业。”

身份变了,初心依旧,李薇薇说,最让自己感到振奋的事,在回访所有投身乡村支教项目的老师里,仍旧有百分之七十以上的人在从事教育相关的事业,反哺着乡村教育。

“成为老师的同时,也遇见更好的自己。”在这群支教年轻人的行动下,不是一句口号,而是一堂生动的实践课。李薇薇介绍,美丽中国乡村支教项目走过了十五个春秋,《育人遇自己:一场大山里的教育接力》这本书便记录着这十五载来中国乡村的支教故事,那些鲜活的生命和奉献的灵魂,在字里行间透露着最质朴的邀请:到乡村去。

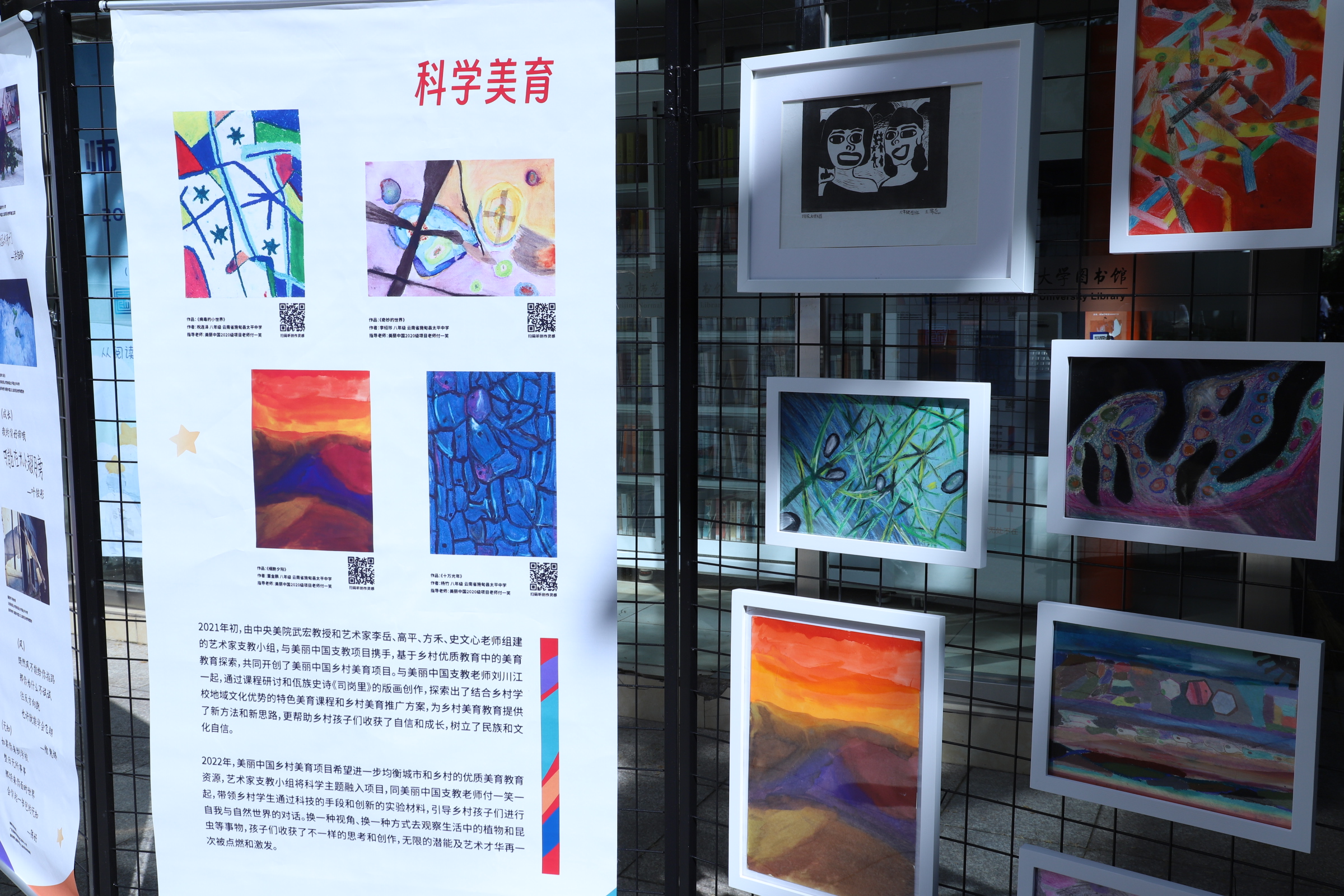

9月12日,北京师范大学图书馆外展出了乡村孩子们的作品。新京报记者 陈璐 摄

十五年里,美丽中国乡村支教项目共选派了超过3400名支教老师,走入近500所乡村学校,为近100万人次乡村学生授课,李薇薇说,到乡村支教是在现有的乡村教育环境之下一种双向的收获,“我们会对支教老师进行培训和支持,不仅是实现乡村孩子们的成长,也是实现这些年轻支教老师的个人成长,在支教过程中,他们也有获得感。”

乡村在变,教育的要求也在变

近十余年,中国乡村快速发展,泥泞的乡村小道逐渐被走成了宽阔的水泥路,李薇薇在支教工作中见证着乡村的巨变。

李薇薇介绍,乡村支教项目的主要选择对象都是位于偏远地区的乡镇学校,特别会以小学为主,这是为了更早介入孩子们的成长教育中。“小学阶段的孩子正是对世界充满好奇的年龄,在这个时候去拓展他们的视野,更能够激发他们的天赋和兴趣。”

随着乡村的发展,乡村教育也提出了新的要求。李薇薇说,最初,支教项目就在于向乡村输送师资力量,补充乡村学校师资的不足,而随着乡村学校的发展和硬件设施的逐渐完善,支教的方向也发生了调整和变化。她说:“随着乡村学校开足开齐课程的要求和提升学校课后服务的需求增多,我们支教的内容也更加多样,比如针对科学、音乐、体育、美术等学科,我们会派遣有这方面专业背景和特长的支教老师去专职教授,帮助乡村学校来开展孩子们的素养教育,还有链接一些资源来帮助学校在课外开展活动,拓宽孩子们的视野,发展高质量的课后服务。”

不仅教学生,也教老师。在美丽中国乡村支教项目中,也会为当地的老师培训赋能,推行素养教育的教学思路和方法。

比如,有些乡村学校还存在教师平均年龄偏高的问题,这导致在学校教学设备更新的情况下,老师却不太会使用的冲突,而年轻的支教老师却能解决这一难题。李薇薇说:“我们的支教老师会帮助这些老师使用多媒体设备,比如手把手教他们怎么制作PPT,帮助他们通过教育信息技术提升教学水平,可以说,支教老师在乡村教育发展的过程中起到了一定程度的作用。”

十五年过去,有些人走进乡村,有些人走出大山,乡村教育变成一个个立体的故事,呈现在书本里的字里行间,李薇薇还留着利落的短发,经常出现在乡村学校里开展工作。她说,现在仍旧有很多年轻人愿意选择花两年,甚至更长时间投身乡村教育,而自己依旧是他们中的一员。

新京报记者 陈璐

编辑 张树婧 校对 卢茜